天回镇街道宝年社区做实人民建议征集工作,将“政府端菜”转为“群众点菜”,将安置房小区内“被遗忘的角落”改造为“幸福景观”“幸福长廊”“幸福花园”等居民常去爱去的生活场景,在民意互动中探索出了安置房小区治理难题的破局之路,提升了更多居民的社区共同体意识,引导居民成为“美好生活”的共建者、共治者、共享者。

小区是城市的“细胞”,是居民生活的主要空间,也是一座城市文明的重要窗口。安置房小区作为城市化进程中的特殊产物,承载着居民对美好生活的期待。位于天回镇街道宝年社区的余家新城二期三区,安置了余家巷社区、宝年社区、太华社区、木龙湾社区900余户土地统征居民共2000余人。作为典型的混合安置小区,由于居民结构多元,生活习惯存在一定差异,小区内的公共空间利用治理问题较为突出。

小区内部的花园绿化带维护不到位、庭院长廊风吹日晒后老旧破损,部分休闲空间逐渐沦为“被遗忘的角落”。此外,回迁安置居民尚未习惯市场化购买物业服务,往往将环境问题归咎于物业企业不作为或政府投入不足,“物业费拖欠率高”“投诉多但参与治理少”等现象普遍存在。

文明与安居相伴同行,居民与物业共治共生。宝年社区以社会组织为抓手,以自组织队伍为支点,将小区网格员、居民骨干、小区楼栋长、热心居民组织起来,针对小院的问题进行具体协商,确定了“抓住一部分人、转变一部分人、影响更多的人”的思路。

常态化召开“治理人”坝坝会:从“被动听”到“主动想”

发挥自组织队伍的能动作用,宝年社区通过每月定期召开院落坝坝会,构建起“意见建议征集—协商共识—行动反馈”的闭环机制。首次会议吸引了67户居民参与,累计征集20余条意见建议,其中有效改造意见建议12条,逐步形成“居民点单、自组织接单、多方配菜”的治理模式。坝坝会现场设置“心愿树”“吐槽墙”等互动环节,引导居民积极畅谈治理想法,让居民从“旁观者”转变为“提案人”。

刘嬢嬢提议:“在绿化带种些能开花的灌木,以前我们在院坝边种月季和栀子花,既好看又能驱蚊虫;王伯伯提出:“长廊翻新时,要能够遮挡雨季暴雨,让脚步慢的老人能够暂避一下”;李阿姨反映:“花园打造要考虑居民的休憩需求,希望天气好的时候能和院落的邻里在花园里唠唠家常。”

这些来自居民的建议被自组织队伍整理成“需求清单”,并转化为可落地的改造方案。例如幸福花园景观字设计,正是采纳了退休教师周爷爷“要写点吉利话”的提议;长廊加装阳光板的创意,则源于王伯伯等居民“夏天遮阳、雨天挡雨”的提议。

转化成果1:幸福景观

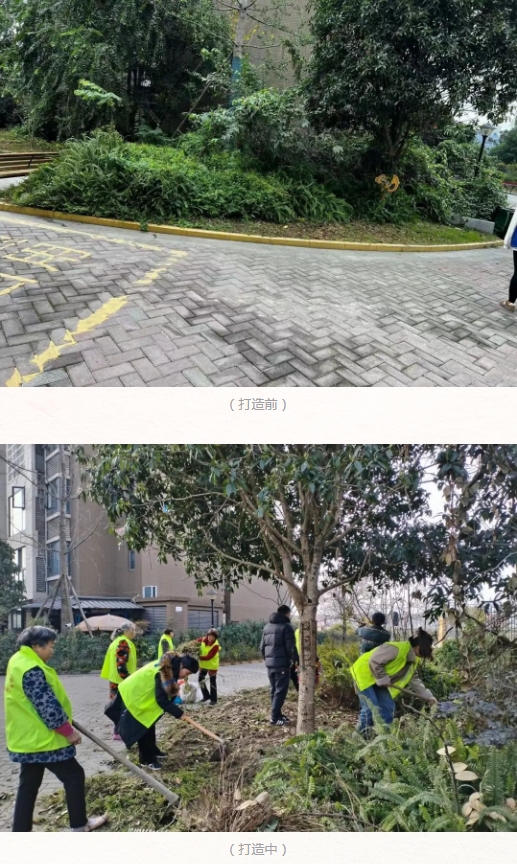

聚焦小院公共绿化区域,宝年院落治理队、居民骨干、社工等齐心协力,对绿化带内的杂物、枯枝落叶进行全面清理,彻底移除了长期堆积的垃圾和废弃物品,居民积极响应将家中闲置物品贡献出来,用于微景观的打造,按照征集到的建议添种了蓝天竹、天堂鸟、一叶兰等植物,经过创意设计,成为了独特的景观元素。

转化成果2:幸福长廊

以原有木质结构为主体,加入阳光板材质(一种半透明且坚固的塑料板材,可隔热且防紫外线),外延长廊原木质结构约50厘米。“幸福长廊”整体翻新,用防腐木蜡油翻新原有横梁结构和椅子。“微更新”结束后,社区居民纷纷驻足围观:“这个长廊可以遮风挡雨了,还是安逸”“对,以后这个紫藤萝爬满了好看”。通过社区居民共同努力,院落焕发出新的生机与活力,居民的生活品质得到了显著提升。

转化成果3:幸福花园

幸福花园打造未改动院落花台原有植物,用钢架材料搭建景观字,再以油漆进行喷绘装饰“幸福花园”4字。花坛四周用防腐木材质进行翻新,在石面的基础上包裹防腐木,表面涂刷偏深棕色的防腐木蜡油。“以前这个花坛烂朽朽的,坐着冷”“现在包裹上木块,好坐又好看,巴适”,居民对“微更新”后的幸福花园纷纷点赞。

小区治理作为城市治理的“最后一公里”,关键在于推动居民自治。在小区治理过程中,如果完全依靠社区、物业企业、社会组织等力量,不重视组织动员居民群体,最终仍难以避免陷入“治理—反弹—再治理”的恶性循环。

回顾整个治理过程,破局的关键在于坚持以“人”为核心,通过常态化开展坝坝会广泛征集人民群众意见建议,以制度化的民意双向互动渠道“吸引”居民参与,让居民们逐渐意识到:小区治理没有“旁观者”,大家都是小区治理的“当家人”,社区、物业企业、社会组织等力量是治理过程的重要“协作者”。通过构建“契约式”共治规则与“激励式”参与机制,小区治理实现了从“以事为中心”到“以人为核心”、从“物理改造”到“文明养成”、从“短期突破”到“制度保障”的治理升级,为安置小区破解“治理—反弹—再治理”循环提供了“激活内生动力、重构治理场景、构建长效生态”的创新范式。